「フリーランスとして活動を始めたいけれど、屋号ってどう決めたらいいんだろう?」

これから事業を始める方の悩みの種の一つになるのが、「屋号選び」です。実際、「最初に決めた屋号が事業内容と合わなくなった」「同じような屋号の会社があることを後から知った」といった失敗例も少なくありません。

正しい知識がないまま屋号を決めてしまうと、将来的に取引先からの信頼を失ったり、ブランディングに支障をきたしたりする可能性があります。

この記事では、中小企業診断士の監修のもと、フリーランスの屋号の決め方について、失敗しないための判断ポイントを分かりやすく解説します。この記事を読めば、あなたの事業にぴったりの屋号が見つかり、安心して次のステップに進むことができるでしょう。

屋号の決め方には、いくつかの効果的なパターンがあります。それぞれの特徴と具体例を見てみましょう。

例:「山田デザイン事務所」「佐藤税務コンサルティング」「田中Web制作室」

メリット:シンプルで分かりやすく、信頼感を与えやすい。何の事業をしているかが一目で分かる。

注意点:事業内容を変更・拡大する際に屋号との整合性が取れなくなる可能性がある。

例:「クリエイティブ・ラボ」「未来コンサルティング」「スマイル企画」

メリット:事業のコンセプトや提供価値を明確に伝えられる。事業拡大にも対応しやすい。

注意点:抽象的になりすぎると、何の事業をしているか分からない場合がある。

例:「Creafe(クリエイト+カフェ)」「WizLab(ウィズ+ラボ)」「テクサポ(テクニカル+サポート)」

メリット:ほかにはないユニークな屋号で差別化を図れる。覚えてもらいやすい。

注意点:読み方や意味が分からない場合がある。商標登録の確認が特に必要。

例:「渋谷IT相談所」「湘南マーケティング」「京都翻訳サービス」

メリット:地域密着型のサービスであることをアピールできる。地元での認知度向上に効果的。

注意点:将来的に他地域に展開する際に制約となる可能性がある。

例:「Studio Creative」「デザインワークス」「マーケティングパートナーズ」

メリット:国際的で洗練された印象を与えられる。IT系やクリエイティブ系に適している。

注意点:高齢者や地域密着型の事業には馴染まない場合がある。

屋号は基本的に自由に決めることができますが、法的な制約やトラブルを避けるために、以下の3つのルールを必ず確認しましょう。

屋号はあくまで個人事業主の名称であり、法人ではありません。そのため、以下のような会社と誤認させる名称は使用できません。

他社が商標登録している名称を屋号として使用すると、商標権の侵害となる可能性があります。屋号を正式に決める前に、特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」で、使用したい名称が商標登録されていないか必ず確認しましょう。

特に、造語や独自性の高い屋号を考えている場合は、この確認作業が重要です。

社会の秩序や道徳に反するような名称、差別的な表現、過度に扇情的な名称は避けるべきです。また、政治的・宗教的な偏りを連想させる名称も、幅広い顧客層にアプローチする上で不利になる可能性があります。

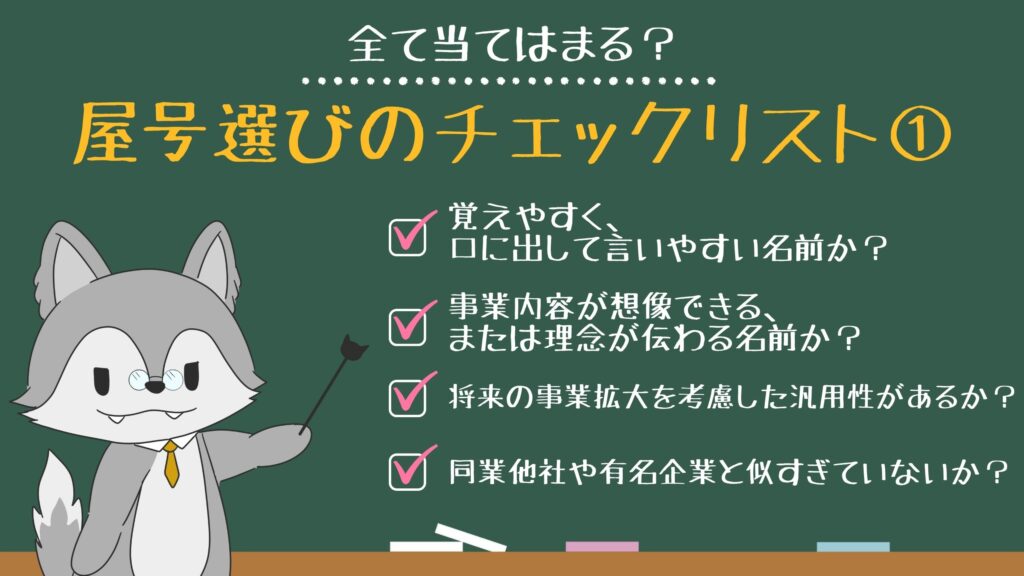

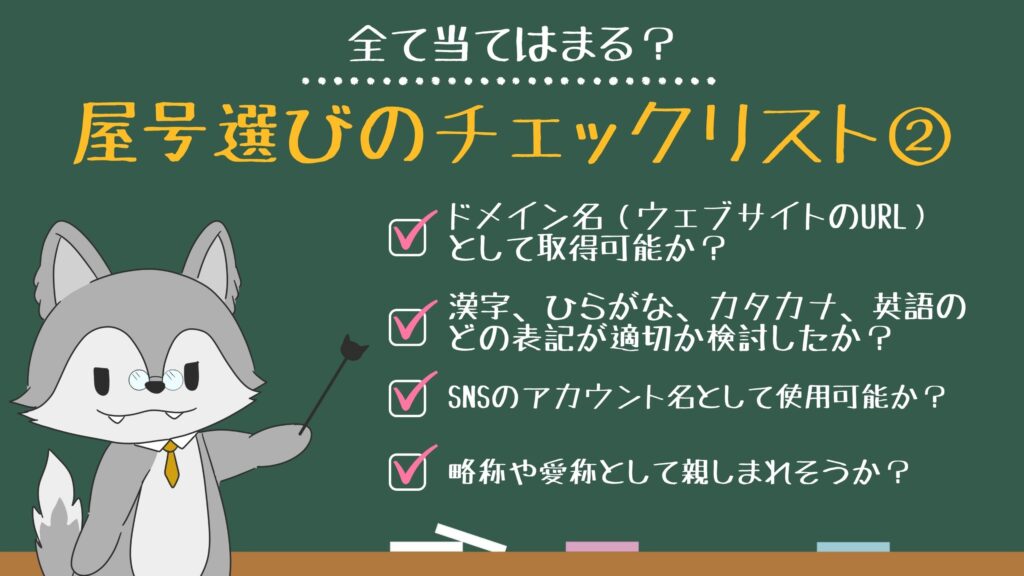

良い屋号を選ぶために、以下のチェックポイントを参考にしてください:

【屋号選びのチェックリスト】

屋号はフリーランスにとって必須ではありませんが、信頼やブランディングを考えると大きな意味を持ちます。決めるときは「覚えやすさ」「理念や事業内容が伝わるか」「将来の拡張性」を意識しましょう。また、商標権や法的制約を確認することで、安心して長く使える屋号になります。

もし屋号選びや開業準備についてより詳しく相談したい場合は、専門家やコミュニティを活用するのも一つの手です。例えば、フリーランスコミュニティのNoBelongsでは、経験豊富な仲間や専門家と一緒に、屋号選びから事業の立ち上げまで相談できます。

一人で悩むよりも、実際にフリーランスとして活動している人たちの生の声を聞くことで、より良い判断ができるでしょう。興味がある方は、ぜひNoBelongs公式サイトをご覧ください。

上垣 梨路(うえがき なしろ)

中小企業診断士・AFP。経営戦略やキャリア形成をテーマに、若手フリーランスや起業家の挑戦を支援している。